近期,广西大学林学院刘泰瑞团队在林分密度调控背景下的土壤碳库管理方向取得新成果。研究成果以“Effects of stand density regulation on soil carbon pools in different-agedLarix principis-rupprechtiiplantations and soil respiration model enhancement” 为题发表于中国科学院一区TOP期刊《Journal of Forestry Research》。

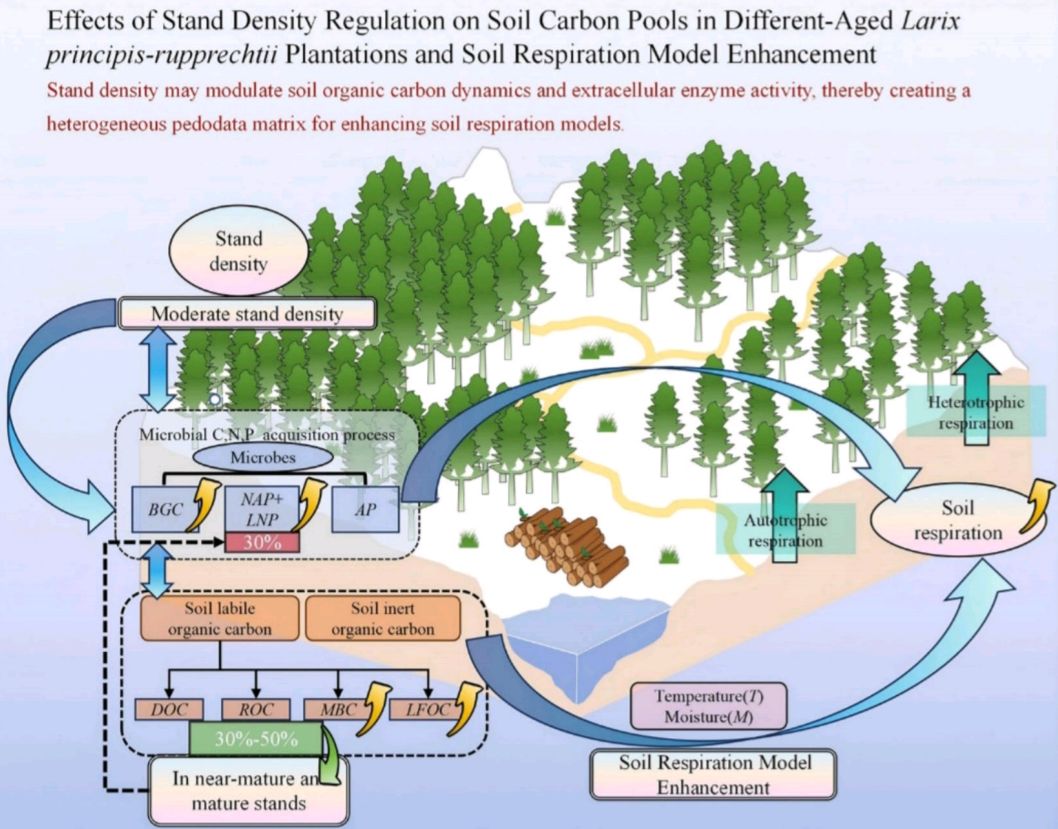

土壤呼吸作为森林土壤与大气之间CO₂交换的关键生态过程,但林分密度对不同林龄人工林活性有机碳组分、胞外酶活性以及土壤呼吸的影响机制,迄今仍是尚未明晰的重要问题。土壤呼吸长期以来被认为受土壤环境因子—尤其是温度和湿度的协同调控,然而传统土壤呼吸的温度湿度模型未能较好表征土壤过程并精准预测其强度。因此,研究以华北落叶松人工林为对象,在三种林龄梯度下布设不同密度样地,于整个生长季系统测定土壤呼吸速率、活性有机碳组分及胞外酶活性,在论证了林分密度对土壤碳库指标的作用基础上,利用林分密度调控提供的良好野外控制实验的条件和多元化数据环境。改进并采用了非线性混合效应模型构建基于过程驱动的土壤呼吸模型,尝试从群体和包含个体随机效应的方面进行土壤呼吸模型构建和预测。

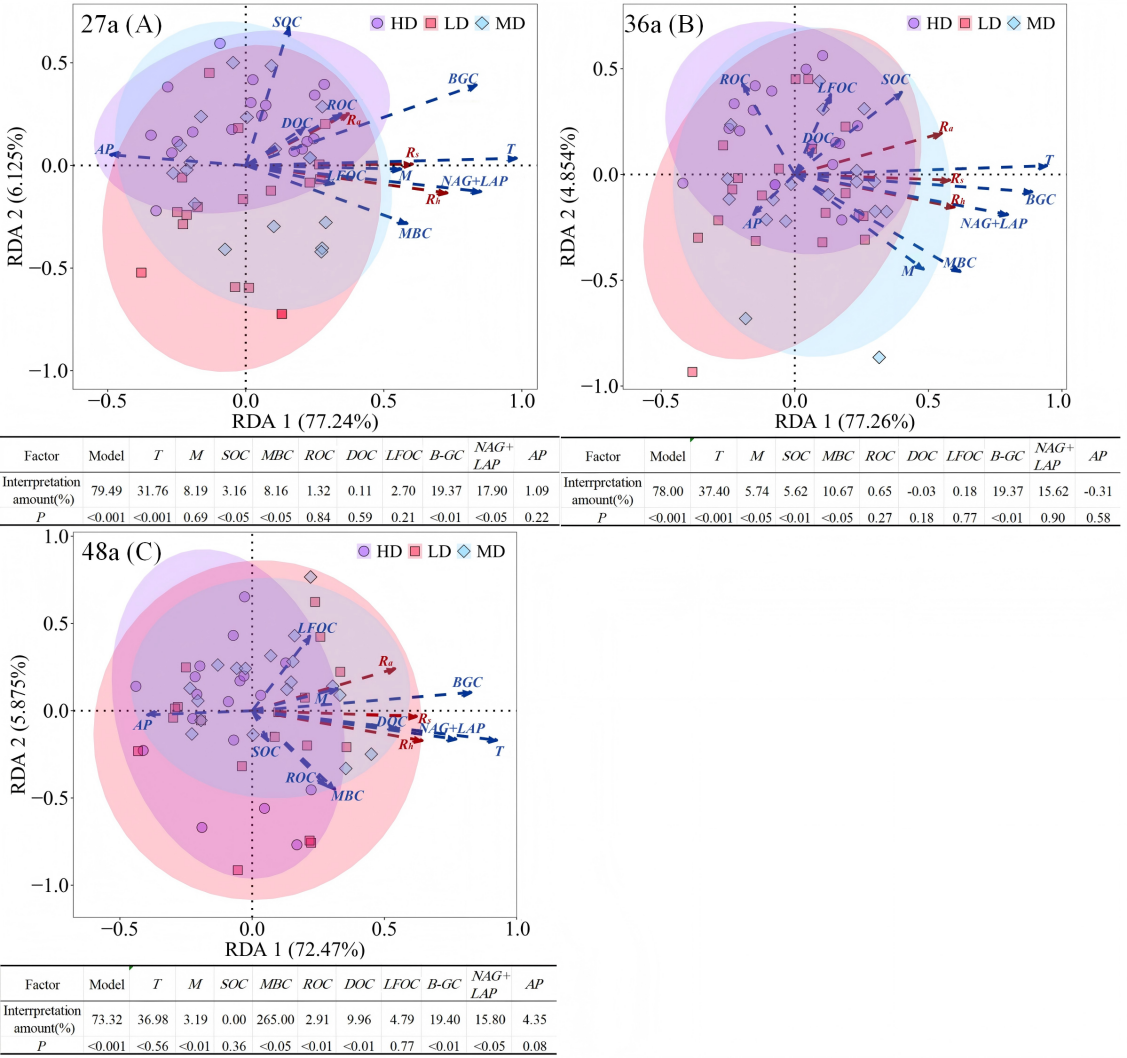

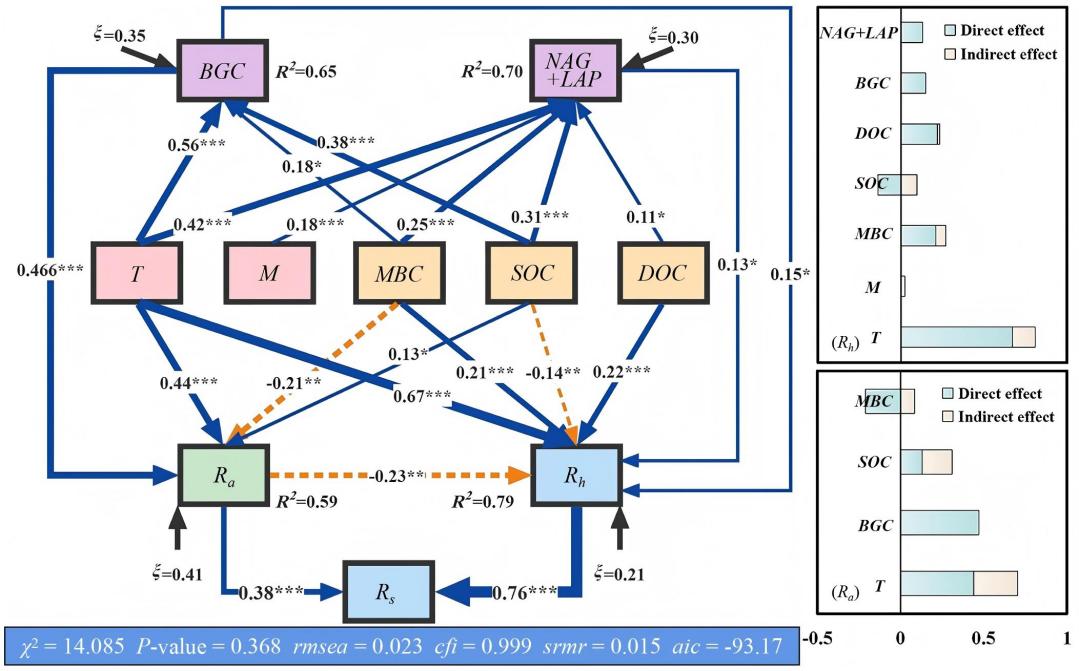

研究结果表明:(1)中密度林分表现出最优生态效应,土壤呼吸速率(Rₛ)、微生物生物量碳(MBC)、易氧化有机碳(LFOC)以及碳氮循环关键胞外酶(BGC、NAG+LAP)活性均显著提升;(2)在36年生与48年生中密度林中,NAG+LAP活性较其他密度处理高出35%,而易流失有机碳(ROC)含量则降低30%–50%;(3)活性有机碳组分随林龄增长保持相对稳定,持续为微生物代谢提供碳、氮、磷等关键养分;(4)温度、湿度、MBC、BGC与NAG+LAP被识别为影响土壤呼吸的关键驱动因子。

研究核心聚焦林分密度对土壤呼吸的调控机制,其核心路径是“双调节”:一方面通过改变土壤有机碳的储存与转化、调控胞外酶催化活性,直接影响土壤呼吸;另一方面,温度、微生物生物量碳、土壤有机碳及溶解有机碳构成多因子驱动体系——既直接改变根系自养呼吸与微生物异养呼吸速率,又通过调节微生物碳氮获取能力间接影响呼吸强度。此外,研究构建的嵌套林分密度与林龄混合效应模型,经优化后,显著提升了对土壤呼吸与碳库变量共变规律的表征力和数学精度,为量化森林土壤碳循环提供了更可靠的工具。

Basic Model |

Parameter number |

Random Parameters (slope) |

R2 |

Sig. |

AIC |

BIC |

Loglik |

P |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

RS= aebT(1) |

2 |

- |

0.5257 |

* * |

222.03 |

231.29 |

–108.01 |

|

RS= aebTMc(2) |

3 |

- |

0.5991 |

* * |

168.54 |

180.89 |

–80.27 |

<.0001 |

RS=aebT+cMBC+dDOC+eBGC (3) |

4 |

- |

0.6815 |

* * |

95.91 |

114.44 |

–41.96 |

<.0001 |

RS= aebTMc+dMBC+eDOC+fBGC(4) |

5 |

- |

0.7258 |

* * |

48.40 |

70.01 |

–17.20 |

<.0001 |

Rsijk=aexp()+(d+ui+vij)MBCijk+(e+ui+vij)DOCijk+fBGCijk+ϵijk (5) |

5 |

MBC,DOC |

0.7567 |

* * |

46.94 |

87.08 |

–10.48 |

<.0001 |

广西大学大学林学院刘泰瑞助理教授为该论文第一作者,北京林业大学彭道黎教授和广西大学叶绍明教授为共同通讯作者。研究得到国家重点研发计划项目(2023YFD2200403)、国家自然科学基金项目(32260382)及广西自然科学基金项目(2025GXNSFBA069250)资助。

论文链接:https://doi.org/10.1007/s11676-025-01933-9